17日午前8時半より「多面体の部屋」が開催されました。これは、高1有志が、中1有志に対してレクチャーを行う実験的な試みです。

今回は、「折り紙の名手」である高1井上立之君をメイン講師として迎え、中1有志約20名に対し、「(トゲ付き)ねじれ正12面体」(写真1・井上君作成)を折り紙での作製を伝授するものです。

このねじれ12面体は、実に頂点の数60、辺の数150、面の数92という「大物」です。

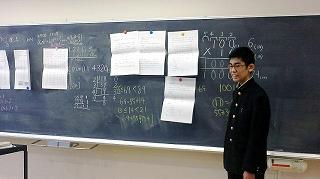

まずは、井上君作成によるオリジナル教材により、オイラーの多面体定理を復習しながら、この立体の性質を解き明かすことからスタート(写真2)。そして、先輩有志の指導(写真3)により、作製に必要な折り紙の「ユニット」が続々と作られていきます(写真4)。とはいえ、実に210個のユニットが必要ゆえ、仮に1個を30秒で折ったとしてもおよそ2時間かかるという、まことに根気を必要とする作業です。井上先輩直伝による作業に笑顔も出る中1生(写真5)たち。あらかた必要なユニットを作成したところで丁度お昼。

〈写真1〉

〈写真2〉

〈写真3〉

〈写真4〉

〈写真5〉

続きを読む "中1生&高1生・数学コラボレーション企画「多面体の部屋」開催" »

12月17日(月),中学2年生の希望者は,埼玉県和光市にある理化学研究所を訪れました。前回,参加希望者が多く抽選となったので,再度,第2回の見学会を企画しました。第2回の見学会でも,前回同様,最先端の研究現場に触れることできました。

まずは,AVホールにて理化学研究所の概要をお聞きしました。その後,RIBF棟に移動して,先日,ニュースとしても大きく取り上げられた113番目の新しい元素発見について,迫力ある3D映像を見ながら説明を聞き,仁科加速器研究センターのRIBF施設を見学しました。加速器関係の施設では,113番元素の発見に関わられた森田超重元素研究室の研究員の方々に案内をしていただき,大変,貴重な経験をさせていただきました。

最近,トピックの多い原子核物理学に関するテーマで見学ができ,すべてのことが理解できずとも好奇心や興味は広がったのではないでしょうか。教科書やTVではなく,実際の研究現場と研究者を目の前にして,とても有意義な時間を過ごせたのではないでしょうか。今後の進路決定や将来に役立ててくれればと思います。 (中学2年 学年会)

続きを読む "中学2年 第2回 理化学研究所の見学会" »

去る11月10日、横浜市鶴見区のYSFH(横浜サイエンスフロンティア高校)にて記念すべき第1回交流会を行った我々は、12月15日の午後、YSFHの皆さんに本校へお来し頂き、参加生徒15名を以て、第2回の数学交流会を行いました。以下はそのプログラムです:

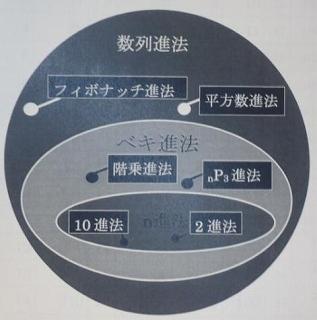

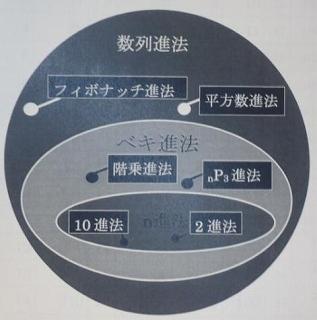

1.階乗進法とその拡張(山口哲君、海城)2.母集団が無限の確率をグラフを用いて導く(巴統哉さん、YSFH)3.ウラム螺旋とペル方程式〜その後の進展〜(増田卓斗さん、YSFH)4.ガロア理論概説その1〜群論とはなにか?〜(恩田直登君、海城)5.フリートーキング。

まず、19世紀末に源流があるという階乗進法に対し、それの拡張(写真1)を試みる山口君(写真2)。聴衆にとっては新しい概念だけに、丁寧に説明がなされます(写真3)。応用例については今後の課題です、と語る彼に、「それは暗号にこそ応用すべきではないですか。是非試みてみたいです」との発案が本校の井上立之君からなされ、なるほど言われてみれば、と聴衆一同が興奮。ことに、発表者の山口君が一番興奮し、早速、井上君とのジョイントワークを討議していました。こういったやりとりは、交流会ならではでありましょう。彼らの即断即決も心地よく、なにより目を輝かせて語らいあう若人の姿を見ることができるのは世話人として無上の喜びです。

<写真1>

<写真2>

<写真3>

続きを読む "第2回海城&YSFH数学交流会" »

本校の文化祭における催事のひとつとしてご好評を頂いております「海城寄席」。

その海城寄席にご来場いただきました方より、本校より徒歩5分に位置する百人町児童館への「出前寄席」のご依頼を頂戴いたしました。

日頃、なにかとお世話になっております近隣の皆様への報恩を、そしてご交流をと念願していた我々ゆえ、ご依頼に一も二もなく飛びついた次第です。

11月28日(水)16時より1時間の予定で開始した第1回の出前寄席(写真1)。小学生の皆さんと保護者の皆様を中心に、実におよそ70名ものお客様にご来場いただきました。

まずトップバッターは中1の藤田君(高座名は志ん米)。落語を始めてまだ半年という彼ですが、堂々たる高座ぶり。“師匠”である高1の和座君直伝の「牛ほめ」で場内の爆笑を誘います(写真2)。

それを受けて、高1の浅井君(高座名は翔太郎)は満を持して、小学生用の“秘密兵器”である「ん廻し」を熱演。ポケモンなども飛び出す彼のオリジナリティで、首尾よく場内を沸かせました(写真3)。

〈写真1〉

〈写真2〉

〈写真3〉

続きを読む "古典芸能部報告「第一回海城寄席in百人町児童館」" »

11月25日(日),地学部は,東京大学本郷キャンパス小柴ホールで行われたJpGU(日本地球惑星科学連合) 2012年 秋の公開講演会に参加しました。

地球惑星科学(地学)は,太陽系の起源と進化を探り,地球史46億年の変動と進化,現在の地球の姿の解明を目指す基礎科学であり,地震や津波,火山噴火,気象災害,地球環境変動など,私たちの社会と密接に関わっています。この講演会では,富士山噴火など災害にみられる基礎科学の役割とその課題について考え,オーロラや恐竜の科学成果と将来の夢について解説することを目的に,JpGUによって企画されました(http://bit.ly/Nfy9aj 参照)。

各分野で活躍されている有名な熱い先生方の生の講義を聴くことができ,先端科学の知識はもちろん,多くの刺激を得たのではないでしょうか。また,この機会に合わせて,東大総合博物館を見学したり,一緒に講演会に参加した神奈川県立相模原青陵高校の地球惑星科学部の生徒と学食で食事をして交流を深めたりもしました。

地学部顧問

JpGU 2012年 秋の公開講演会

http://www.jpgu.org/whatsnew/20121125JpGU_sympo/index.html

小柴ホールで行われた講演会会場の様子。とってもよい会場で貴重な話を聞くことができました。

続きを読む "地学部 JpGU(日本地球惑星科学連合) 2012年 秋の公開講演会 参加" »

11月23日、地学部地質班は私立武蔵高校で行われた合同発表会に参加しました。これは武蔵高校の地学部部長を中心に、生徒たちが企画・運営したもので、今回はその第1回です。目的は主に、部活間の交流・情報交換をすること、各部の研究が進展するような議論をすることです。

海城はトップバッターでの発表

続きを読む "地学部 3校(武蔵・桐朋・海城)合同発表会" »

図書委員会 文化フォーラム参加

図書委員会 文化フォーラム参加